相続手続きは一度きりとは限りません。

ある相続が終わる前に次の相続が発生すると、登記手続きが複雑化してしまいます。

数次相続登記とは、相続が連鎖して起きた場合に必要となる不動産の名義変更手続きを指します。

この記事では、数次相続登記の概要から具体的な手順、注意点までを分かりやすく解説します。

数次相続登記とは?

数次相続登記とは、最初の相続手続きが完了する前に次の相続が発生した際に行う、不動産の名義変更登記のことです。

たとえば、父が亡くなったあと相続登記をしないまま長男も亡くなった場合、父から長男へ、さらに長男の子へと相続が連続して起こることになります。

このように、短期間で複数の相続が続けて発生する状況を「数次相続」といいます。

数次相続が起きると、相続人や被相続人が世代をまたいで増えるため、相続関係が複雑になります。

そのため、通常の相続登記よりも戸籍の収集や相続関係図の作成、各種書類の整理に多くの手間がかかり、複数回の相続を一括して処理するためには、慎重で丁寧な確認作業が求められます。

なぜ数次相続登記が必要になるのか

不動産の名義変更登記を長期間放置すると、世代を経るごとに相続人の数が増え、権利関係が複雑化します。

たとえば、本来は父から子への相続登記だけで済んだものが、その子も亡くなってしまうと「父から子へ、子から孫へ」と相続人が世代をまたいで増え、全員の合意を得て登記することがほぼ困難になるケースもあります。

相続人同士の話し合いや手続きが難航し、相続財産の管理・処分にも支障をきたす恐れがあるのです。

また、2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。

正当な理由なく登記申請を怠った場合、法務局の催告に応じないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、相続人がその不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります(経過措置あり)。

つまり、数次相続が発生している場合、できるだけ早く登記を済ませることが重要です。

早期に対処すれば相続人の負担やトラブルのリスクを減らすことができるでしょう。

数次相続登記の流れ

数次相続登記では、複数回の相続を整理しながら最終的な不動産名義を確定させていきます。

基本的な手順は以下の表のとおりです。

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| 相続関係図の作成 | ・亡くなった方ごとに家系図形式の相続関係図を作成し、誰から誰へ相続が続いているかを視覚的に整理する ・各世代の被相続人と法定相続人の関係を図示する |

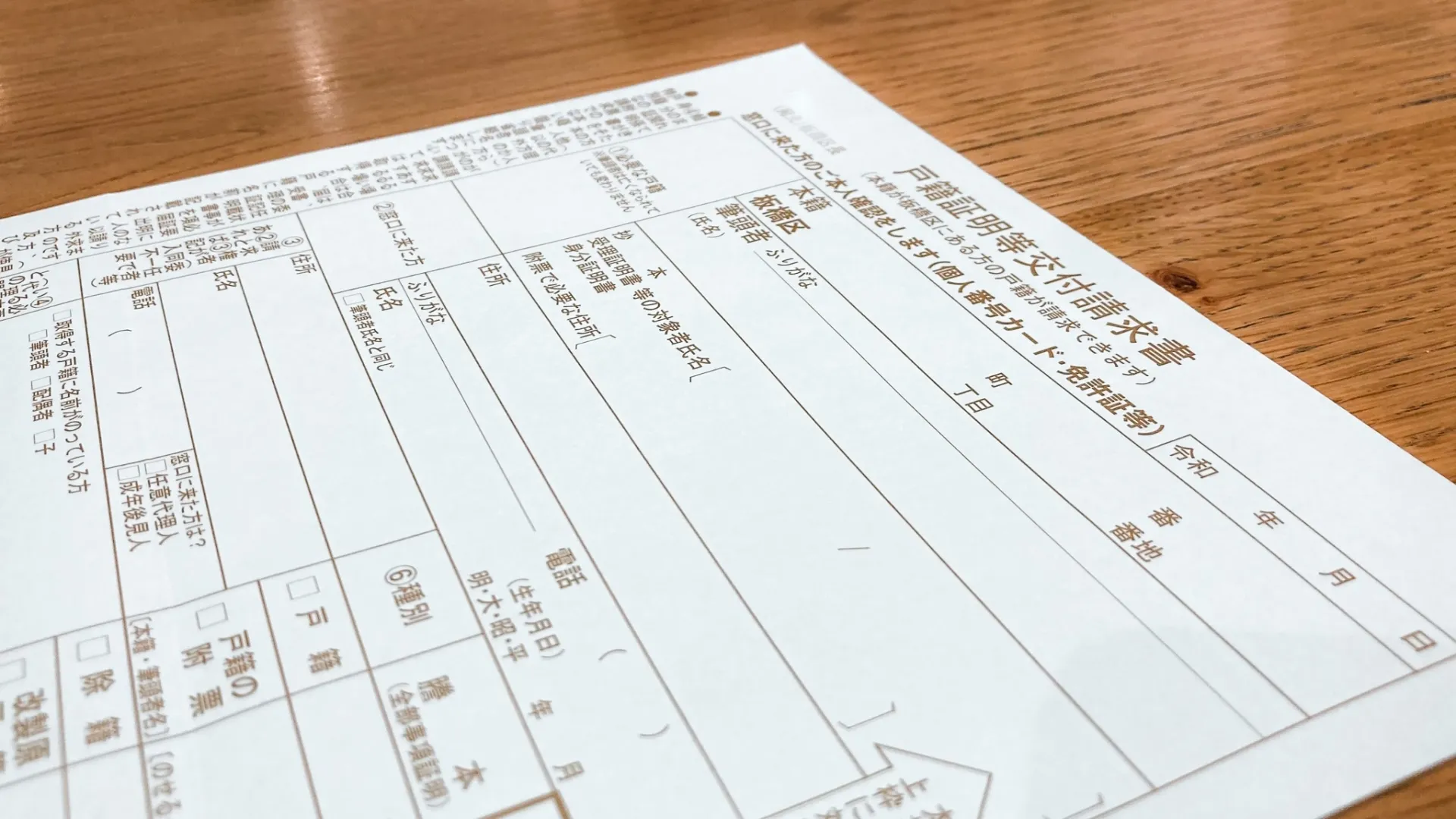

| 戸籍謄本の収集と相続人の確定 | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、相続人を正確に確定する ・戸籍確認不足による相続人漏れを防ぐ重要なステップ |

| 遺産分割協議と協議書の作成 | ・相続人全員で遺産の分配を話し合い、合意内容を文書化する(遺産分割協議書) ・一次・二次相続でそれぞれ作成し、承継の流れを明記する |

| 登記申請手続き | ・必要書類を揃えて法務局に登記申請する ・原則として相続回数ごとに名義変更を行うが、条件を満たせば中間省略登記も可能 |

段取り良く進めれば、煩雑な数次相続の登記でも必要な手続きを効率的に完了できます。

特に法定相続情報一覧図(戸籍に基づいて法務局が認証する公的な家系図)を一次相続・二次相続それぞれで作成しておけば、戸籍原本を提出せずに済み他の手続きにも使えるため便利です。

いずれにせよ、最初から最後まで関係者と書類を整理しながら一括して進めると、ミスや手戻りを最小限に抑えることができます。

数次相続登記を行う上で覚えておきたいこと

数次相続登記を行ううえで、以下について覚えておきましょう。

- 登記の申請方法

- 登録免許税の計算方法

- 専門家に相談すべき判断基準

上記のポイントについて、以下で詳しく解説します。

登記の申請方法

相続登記の申請は、紙申請(書面による提出)とオンライン申請の2種類の方法があります。

しかし、数次相続のケースでは添付すべき書類が膨大かつ複雑になりがちです。

オンライン申請では各種書類をスキャンして電子データ化し電子署名を付与する必要があり、書類同士の整合性確認も含め初心者にはハードルが高いといえます。

そのため実務上は、法務局の窓口や郵送で紙の書類を提出する方法が選ばれることが多いのが現状です。

主な必要書類は以下のとおりです。

- 被相続人全員の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)

- 全相続人の現在の戸籍謄本

- 全相続人の住民票の写し(住所証明)

- 全相続人の署名・実印押印済み遺産分割協議書(一次相続分・二次相続分)

- 全相続人の印鑑証明書

- 登記申請書

- 相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

- 固定資産税評価証明書(不動産の評価額が記載された市町村発行の書類)

- 登録免許税の納付証明(収入印紙や電子納付の領収書等)

一つでも不備があると、法務局で申請が受理されず差し戻しとなる可能性があります。

特に戸籍関係や協議書の内容に矛盾がないか事前にしっかり照合し、申請書への記載事項(相続人・被相続人の氏名や死亡日付、登記原因など)も正確に記入することが大切です。

登録免許税の計算方法

登録免許税とは、不動産の所有権移転登記を行う際に納める税金のことです。

相続登記の場合、原則として不動産の固定資産税評価額に対して0.4%の税率で課税されます(評価額1,000万円なら4万円が税額)。

たとえば、土地と建物を相続すればそれぞれに0.4%ずつ課税され、登録免許税分の費用が発生します。

数次相続で登記申請が複数回にわたる場合でも、一度にまとめて登記する形にすれば手続きの簡略化が可能です。

また、登録免許税の負担も軽減できるメリットがあります。

ただし中間省略登記を利用できるかは要件を満たす場合に限られ、申請書の書き方も通常と異なる部分が出てきます。

税額の節約を狙うあまり誤った申請をしてしまうと本末転倒ですので、少しでも不安があれば専門家に確認しましょう。

専門家に相談すべき判断基準

数次相続登記は相続手続きの中でも難易度が高い部類に入ります。

自力で進めるのが難しいと感じたら、早めに司法書士や弁護士など専門家に相談するのが賢明です。

特に以下のようなケースでは、専門家の力を借りることをおすすめします。

- 相続人の数が多い場合(相続人が10人以上、極端なケースでは「何十人」に達する場合)

- 相続が三次、四次と複数回重なっている場合(相続関係が世代をまたいで連鎖している)

- 一部の相続人とまったく連絡が取れない場合(所在不明者がいて遺産分割協議が進まない)

- 相続人間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合(話し合いが決裂している)

- 相続財産に不動産が含まれ、権利関係が複雑な場合(共有持分や地目変更など専門的判断が必要なケース)

- その他専門知識を要する場合(相続税の申告が必要、手間や時間をかけられない事情がある等)

上記のような状況では、無理に自分たちだけで対処しようとするとミスが生じてやり直しになったり、関係がさらにこじれたりするリスクがあります。

初期段階で専門家に相談・依頼した方が、結果的にスムーズに進みます。

登記に関しては司法書士、相続税が絡むなら税理士、争いに発展しそうなら弁護士といったように、状況に応じて適切な専門家に相談しましょう。

数次相続登記でよくあるトラブル例

数次相続登記では関係者が多いぶん、手続き上のトラブルも起こりやすくなります。

代表的な例として、以下表のようなものが挙げられます。

| トラブルの内容 | 詳細 |

|---|---|

| 相続人の一部と連絡が取れず、遺産分割協議が進まない | ・協議には相続人全員の参加が必要 ・一人でも所在不明・連絡不能だと手続きが停止 ・不在者財産管理人の選任など別途手続きが必要になる場合もある |

| 戸籍の確認不足により、本来の相続人が漏れていた | 認知された子どもや前婚の子など、後から判明した相続人の存在により、再協議・再登記が必要となり、大幅な時間と労力を要する |

| 相続分の計算ミスにより、登記内容を訂正・やり直しする羽目になった | ・遺産分割協議書の持分割合の計算ミスにより、登記が受理されない・後から更正が必要になる ・分数の取り扱いに注意が必要 |

| 書類の不備や記載の矛盾で、法務局から申請を差し戻される | ・戸籍や住民票、協議書、申請書の情報に食い違いがあると受付保留になってしまう ・誤字脱字や添付書類の欠落も差し戻しの原因となる。再取得・訂正・再署名の手間が増す |

こうしたトラブルは、初動で戸籍を丁寧に洗い出し、相続関係図と遺産分割協議書の内容を付き合わせて確認すると未然に防げます。

また、申請書類は提出前に法務局の窓口相談などでチェックしてもらうと安心です。

数次相続登記は煩雑ですが、一つひとつの確認を怠らないことが重要です。

数次相続登記を行う最適なタイミング

理想的なのは、最初の相続が発生した時点で速やかに登記を済ませてしまうことです。

もし先延ばしにしている間に次の相続が起きてしまうと、関係者が一気に増えて手続き難易度が格段に上がります。

たとえば、本来、父から母へ名義変更しておけばその後は母から子への登記だけで済んだものが、母への相続登記をしないまま母も亡くなってしまうと「父から母へ、母から子へ」の2回の登記を行う必要が生じます。

次の相続人が高齢で認知症になったり亡くなったりすると、さらにその子どもたちが手続きに加わり状況は雪だるま式に複雑化します。

相続登記は後回しにせず、早めに完了させておくことが何よりの予防策です。

先々の世代に余計な負担や火種を残さないためにも、相続が発生したら速やかに名義変更登記まで終えておくのが望ましいです。

数次相続登記完了後に確認すべきこと

数次相続登記の申請が無事完了したら、最後に登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて内容を確認しましょう。

登記完了後の証明書には、新たな所有者(相続人)の氏名・住所、持分割合、登記原因(相続)や日付などが記載されています。

こうした情報が遺産分割協議書の合意内容と一致しているか、一つずつ照合してください。

特に持分の割合や相続人の氏名・住所表記ミスは見落とされがちです。

仮に誤記が見つかった場合は、更正登記などの手続きを経て早めに訂正しておくことが大切です。

金融機関の名義変更や、不動産の利活用(売却・担保設定など)を進める上でも必要となる場合がありますので、取得した登記事項証明書は大切に保管しておきましょう。

数次相続登記は大変!登記は後回しにせず、早めに整理しよう!

数次相続登記は、複数世代にまたがる相続を一度に整理しなければならない複雑な手続きです。

相続人が増えるほど連絡調整や書類の整合も煩雑になり、場合によっては、相続登記自体が何年も進まない恐れすらあります。

だからこそ、相続が発生した段階でできるだけ早く登記に着手し、次の世代に負担を残さないことが重要です。

特に数次相続のように相続関係が重なるケースでは、戸籍の収集・整理、相続人全員での話し合い、登記書類のチェックと確認など、通常以上に多くの工程が要求されます。

確実に手続きを完了させ、後々のトラブルを防ぐためには、専門知識が豊富で地域事情にも詳しいプロの力を借りるのが賢明です。

静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、地元静岡に根ざして100年で培った信頼と実績をもとに、相続に関するあらゆる相談に対応しています。

司法書士・税理士・弁護士といった各分野の士業専門家とも連携し、不動産登記の手続きはもちろん相続税の申告や遺産分割協議のサポートまでワンストップでトータル支援できる体制を整えています。

相続の発生前から発生後まで、「今のうちに何をすべきか」を丁寧にご説明し、ご家族に最適な方法をご提案いたします。

専門チームが一丸となってあなたの相続問題に取り組み、複雑な数次相続であっても迅速かつ適切に対応いたします。

どんなに複雑な相続でも、早めの行動がトラブル防止の第一歩です。

数次相続が発生している方や、過去の相続登記がまだ済んでいない方は、お気軽に静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください。

電話でのお問い合わせ

コメント