2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

これまでに相続した土地についても「何か手続きをしなくてはいけないの?」と気になっている方が多いのではないでしょうか。

相続人申告登記はすぐに名義変更をしない方でも、義務を果たせる新しい制度です。

手続きの方法や相続登記との違い、間違いやすいポイントを、初めて手続きを行う方にも分かりやすく解説します。

相続人申告登記は自分が相続人であることを申し出る手続き

相続人申告登記とは「自分がこの不動産の相続人である」ということを法務局に申し出る手続きです。

相続が発生した不動産は、名義を相続人に変更する「相続登記」を行うのが本来の流れです。

しかしさまざまな事情で相続手続が進められない場合や、遺産分割協議がまとまっていない場合に、相続人申告登記を活用することで、相続登記の義務を一時的に果たしたことにできるのです。

相続登記の義務化に伴い2024年からスタート

相続人申告登記の制度は、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことに伴って新設された制度です。

相続登記は「不動産の取得を知った日から3年以内」に、手続を完了させなくてはなりません。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。引用元:不動産登記法 第76条の2

この制度は2024年4月1日以前に相続を開始した不動産も対象で、猶予期間とされる3年間の間に相続登記を終えなければなりません。

しかしさまざまな事情で期限内に相続登記を完了させることが難しい場合の救済措置として、相続人申告登記の制度が新設されたのです。

参考記事:相続登記の義務化についてわかりやすく解説!罰則や放置するリスクとは?

相続登記との違い

相続登記と相続人申告登記は、登記簿に記載される情報が大きく異なります。

相続登記は不動産を相続人の名前に変更し、登記簿に記録するための手続きです。

一方、相続人申告登記はあくまで「相続人は自分である」申告するだけで、登記簿に不動産の権利者として名前が記載されるわけではありません。

相続登記済なら申告登記は不要

相続人申告登記はなんらかの事情で相続登記ができない時に、ひとまず登記の義務を果たしたとみなすための制度です。

そのため、すでに相続登記を済ませている不動産については、改めて相続人申告登記を行う必要はありません。

相続人申告登記はどのような時に行う?

相続人申告登記は必ず行わなければならないというものではありませんが、以下のような場合に用いられます。

- 相続関係の調査に時間がかかっている時

- 遺産分割協議に合意を得られない時

被相続人の婚姻歴や養子縁組の有無により、書類収集の難易度は大きく変わります。

場合によっては複数の役所から書類を取り寄せなければならないケースもあり、相続手続をなかなか始められないことも。

他にも遺産分割協議の話し合いがまとまらない時にも、相続人申告登記を行います。

相続登記の期限である3年以内に登記が行えないと分かったタイミングで、相続人申告登記を検討すると考えれば良いでしょう。

相続人申告登記をしないとどうなる?

2024年4月の法改正以降「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記または相続人申告登記のどちらかを行わなければなりません。

相続人申告登記をせずに放置していると、相続登記の申請を怠ったとして以下の法律に基づき、10万円以下の過料に処される可能性があります。

(過料)

第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。引用元:不動産登記法 第164条

相続人申告登記は相続人の確定に時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらないなどの事情を加味したうえで新設された制度です。

期限内に必ずどちらかの手続きを行いましょう。

参考記事:相続の手続きはいつまで?期限と間に合わない場合の対処法を解説

相続人申告登記を行うメリット

相続人申告登記を行うメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

- 相続人単独でも手続きができる

- 相続登記の不履行による過料を回避できる

- 費用や手続きの負担が少ない

それでは、それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

相続人単独でも手続きができる

相続人申告登記は相続人が単独で行うもので、他の相続人の同意を得る必要がありません。

そのため、遺産分割協議や相続人の確定が終わっていない状態でも、単独で手続きできます。

相続登記の不履行による過料を回避できる

不動産の相続は遺産分割協議や書類の収集に時間や手間がかかることが多く、相続登記の期限まで余裕がないというケースも少なくありません。

相続人申告登記を行うことで、ひとまず登記の義務は果たされるので、相続登記の不履行による過料を心配しなくても良くなります。

義務を果たしたうえで余裕をもって相続手続を進められるのは、大きなメリットといえるでしょう。

費用や手続きの負担が少ない

相続人申告登記は押印や電子署名が必要ないというだけでなく、費用負担も少ないという特徴があります。

相続登記と比べて必要書類も少ないので、単独で簡単に手続きが行えます。

相続人申告登記を行うデメリット

相続人申告登記を行うデメリットとして「相続人申告登記では登記簿に所有者としては載らない」という点が挙げられます。

ここでは、なぜ所有者として記載されないのか、それによって何が起きるのかを詳しく解説します。

相続人申告登記では所有者として登録できない

相続人申告登記は不動産の所有者が誰かを申告する制度です。

そのため、登記簿に記載されるのは「自分がこの不動産の相続人である」という情報だけです。

登記簿に所有者として記載されるには、相続登記を行わなければなりません。

遺産分割協議がまとまったら相続登記を再度行う必要がある

相続人申告登記を行ったあと遺産分割協議がまとまったら、改めて相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記はあくまで「つなぎ」であり、不動産の名義を正式に変更できるのは相続登記のみです。

ただし相続登記の期限は3年以内と定められており、その間に遺産分割協議がまとまれば相続人申告登記を行う必要はありません。

二度手間を避けるのであれば、ある程度手続きの進捗を見守り、いよいよ期限内に間に合わないという段階になってから相続人申告登記を行うという方法もあります。

売却ができない

不動産を活用するあてがない、誰も住む人がいないなどの理由で相続不動産の売却を検討するケースです。

売却して得られた現金を法定相続分にのっとって分配する方法を「換価分割」と呼びます。

不公平感が少なく、相続人の経済的負担が少ないというメリットがありますが、この方法を選択するには不動産を相続人名義に変更するのが原則です。

相続人申告登記は「自分が相続人である」と申告するだけのものなので、この時点では不動産の権利を持っていないため売却することはできません。

登記簿に住所氏名が記載される

相続人申告登記を行うと、登記事項証明書に申告した人の住所・氏名が相続人として記載されます。

これ自体に問題はないのですが、登記事項証明書は第三者でも取得できるため、相続不動産と申告人の関係を容易に知ることができます。

具体的には不動産売却の勧誘や土地活用のセールスを受けたり、庭木の伐採や清掃をしてほしいといった近隣からの要望が持ちかけられる可能性が。

相続手続を内密に進めたい場合や、プライバシーに配慮したいというときは慎重に考えるほうが良いでしょう。

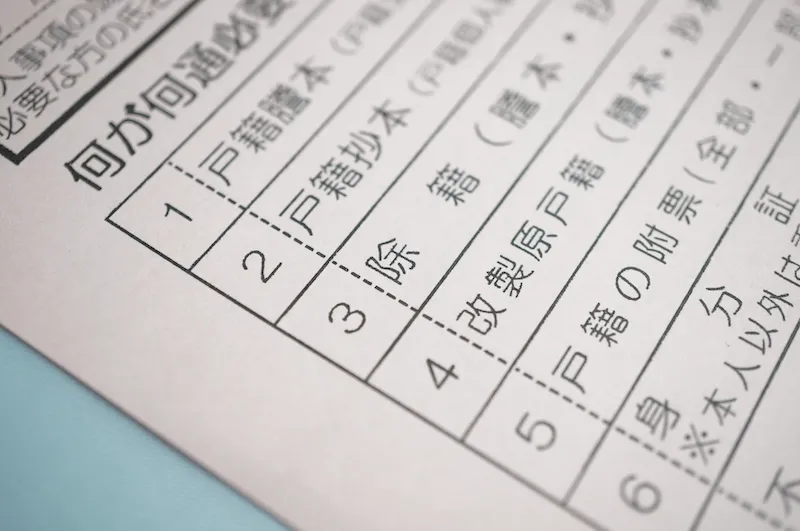

相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類として、以下のようなものが挙げられます。

| 書類 |

入手場所 |

|---|---|

| 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本(除籍謄本) ※申し出を行うのが被相続人の子どもであれば不要 | 本籍地の市町村役場 |

| 申し出をする人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 (マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアや郵送でも取得可能) |

| 申し出をする人の住民票 | 市区町村役場 (マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアなどの端末から入手可能) |

申し出を行うのが被相続人の子どもであれば、自分の戸籍謄本だけで相続関係を証明することができますが、被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥・姪)の場合は、上位の相続人(子どもや両親)が亡くなっていることを証明する書類を提出することになります。

その場合は被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)や、改正原戸籍を取得することになりますが、兄弟姉妹の戸籍謄本をいきなり請求することはできません。

取得手続きは市町村によって異なりますが「相続のために必要である」という証明が必要になるケースがほとんどです。

書類の手配には時間や手間がかかりますが、被相続人の戸籍謄本は相続手続にも欠かせないものなので早めに取り掛かることをおすすめします。

場合によっては、専門家に相談することも視野に入れましょう。

申告登記のやり方と提出の流れ

相続人申告登記のやり方と提出の流れは以下のようになっています。

- 必要書類を収集する

- 申出書を作成する

- 法務局に書類を提出する

それでは、順を追って流れを見ていきましょう。

必要書類を収集する

先に解説した必要書類を収集します。

戸籍謄本や住民票は相続手続でも必要なので、真っ先に取り掛かることをおすすめします。

特に兄弟姉妹の相続の場合、書類収集に手間と時間がかかります。

相続不動産の確定と並行して進めていくと良いでしょう。

相続不動産を確定させる

相続する不動産が複数ある場合、相続人申告登記はそれぞれ一件ずつ行う必要があります。

固定資産税の通知書や権利証などをもとに、被相続人の所有していた不動産を確定させましょう。

相続人申告登記ならびに相続登記は、不動産を管轄している法務局に申請します。

相続不動産が点在していて確定が難しい場合は、専門家に代行してもらうことも検討しましょう。

申出書を作成する

相続不動産が確定できたら、申出書を作成していきます。

相続人申告登記の申出書は、法務局の「相続人申告登記について」からダウンロード可能です。

申立書の作成は、手書き・パソコンいずれの形式でも問題ありません。

以下のように相続人の立場(子、配偶者、兄弟姉妹等)それぞれの記載例も用意されていますので、初めての方でもさほど迷うことはないでしょう。

- 登記記録上の所有者が亡くなり、その子において、相続人申告登記の申出を行う場合

- 登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者において、相続人申告登記の申出を行う場合

- 登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者と子において、相続人申告登記の申出を一括で行う場合

- 登記記録上の所有者が亡くなり、その親において、相続人申告登記の申出を行う場合

- 登記記録上の所有者が亡くなり、その兄弟姉妹において、相続人申告登記の申出を行う場合

- 登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その子(第一次相続人/Bら)が相続人となった後、(2)Bが亡くなってその子(第二次相続人/Cら)及び配偶者が相続人となった場合に、Cにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合

- (1)登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その配偶者(第一次相続人/B)と子(第一次相続人/Xら)が相続人となった後、(2)Bが亡くなってその子(第二次相続人/Xら)が相続人となった場合に、Xにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合(申出人Xが登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人のケース)

- 相続人申告登記の申出をした後、氏名や住所に変更があった場合

また、マイナンバーカードを持っていればWebブラウザ上で申請が行える「かんたん登記申請」を利用することもできます。

法務局に書類を提出する

完成した申立書と必要書類を、不動産を管轄している法務局へ提出します。

申告登記には費用はかかりません。

法務局まで直接出向けない場合は、郵送で申請することも可能です。

相続人申告登記でよくある質問

相続人申告登記でよくある質問を以下にまとめました。

- 過去に相続した不動産でも相続人申告登記はしたほうが良い?

- 相続人のひとりが相続人申告登記をしたら、ほかの相続人にも適用される?

- 相続人申告登記のあと住所・氏名の変更があった場合はどうすれば良い?

ここでは、質問について詳しく回答していきます。

過去に相続した不動産でも相続人申告登記はしたほうが良い?

過去に相続した不動産も、相続登記義務化の対象です。

相続人のひとりが相続人申告登記をしたら、ほかの相続人にも適用される?

相続人申告登記は相続人が個々で行うものなので、相続登記の義務を果たしたとみなされるのは申出書を提出した相続人のみです。

他の相続人も同じように相続登記の義務を果たすには、それぞれが相続人申告登記を行う必要があります。

ただし、複数の相続人が連名で申告登記を行うことは可能です。

まとめて行えば書類の収集や事務作業を大幅に節約できるので、事前に相続人同士でよく相談することをおすすめします。

相続人申告登記のあと住所・氏名の変更があった場合はどうすれば良い?

相続人申告登記のあと住所や氏名に変更があった場合は、その旨を届け出る必要があります。

申告登記と同じように申立書を提出するか、オンラインで手続を行います。

オンラインで手続きを行う場合は、申告登記の際に利用した「かんたん登記申請」は対応していないので、「登記・供託オンライン申請システム」を利用する必要があります。

手続きに自信がないときは専門家に依頼するという選択肢も

相続人申告登記は相続登記の期限内に手続が完了しそうにない時、登記の義務を果たせる新しい制度です。

手続や必要書類は相続登記よりも簡略化されていますが、不動産が複数ある場合や手続の時間を取れそうにない場合は、専門家に依頼するという選択肢も。

静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターは、静鉄不動産と専門家が連携して相続財産調査から登記、不動産の管理・運用・売却までお客様のお悩みを解決します。

どうぞお気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ