相続で不動産を取得した人は、相続登記を行うことが義務付けられています。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。引用元:不動産登記法 第76条の2

親の不動産を相続したので、相続登記のやり方をネットで調べているという方も多いのではないでしょうか。

相続登記に関する用語には専門的なものが多く、法務局の説明だけでは分かりづらいものです。

この記事では相続登記を自分で行いたいという方に向けて、相続登記申請書の書き方や必要書類、よくあるつまづきポイントまで分かりやすく解説しています。

相続登記申請書ってなに?書き方が決まってるの?

相続人が正式に不動産を引き継ぐための手続として、相続登記は非常に大切なものです。

相続不動産の名義を変更するには「相続登記申請書」という書類を、不動産を管轄する法務局へ提出する必要があります。

この手続きをしなければ、不動産は被相続人(亡くなった人)の名義のまま変更されません。

申請書の作成は手書きでもパソコンでもOK

相続登記申請書の作成は、手書きでもパソコンでも認められています。

法務局のウェブサイトにテンプレートと記載例が提供されているので、そちらを利用するのが確実です。

しかし形式が異なっていても、法務局が指定する必要事項を正確に記載していれば問題なく受理されます。

内容の正確性が重視される

相続登記申請書で最も重視されるのは、必要事項が誤りなく正確に記載されているかという点です。

申請書には「誰が・どの不動産を・どのような理由で取得したか」を詳しく記載します。

法務局ではこの内容をもとに、登記簿を変更して相続人を新しい所有者として登録します。

形式が異なっていても問題はありませんが、記載漏れや誤りがあると受理されず再提出になってしまうケースも珍しくないのです。

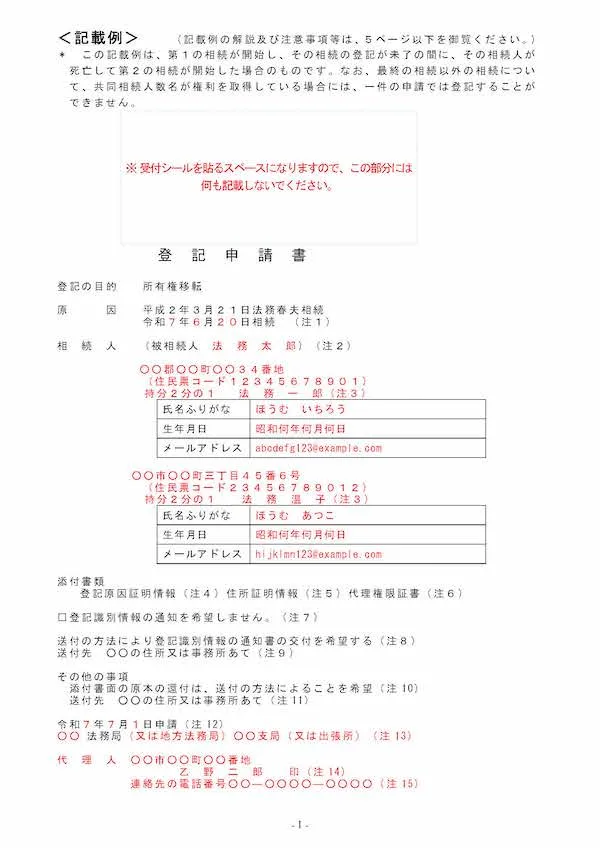

相続登記申請書の書き方!基本構成と記入例

相続登記申請書として以下を書いていきます。

引用元:法務局「登記申請書記載例」

しかし、相続登記申請書と言っても、それぞれ以下のように相続の状況によって記載すべき内容が異なります。

- 相続人が1人だけの場合

- 相続人が複数いる場合

- 相続した不動産が共有持分である場合

ここでは以下のような相続人が複数いるケースを例に取って、申請書の書き方について解説していきます。

- 被相続人:夫

- 相続人:妻と子ども3人

- 相続不動産:実家の一軒家

このようなケースの場合、相続登記申請書の書き方は以下のようになります。

①登記申請書

書類の名前は「登記申請書」と表記します。

②登記の目的

被相続人が不動産の所有権をすべて持っている場合は「所有権移転」と記載します。

③原因

この部分には被相続人が亡くなった日付を記載します。

④相続人

被相続人氏名と相続人の氏名・住所・連絡先・相続の持ち分を記載して押印します。

登記申請においては押印は実印でなく、認印でも原則として差し支えありません。

しかし、登記の内容や添付書類によっては実印や印鑑証明書が必要になることもあるため、事前に対象となる不動産を管轄する法務局に確認することをおすすめします。

たとえば、遺産分割協議による登記では法定相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

申請人は、相続人のうち1名が代表して申請できますが、遺産分割協議書などの添付により、他の相続人全員の同意が前提となります。

ただし、申請にあたっては法定相続人全員の同意と必要書類が揃っている必要があります。

相続人のうちのひとりが全員分の相続登記を申請することもできますが、申請者以外に登記識別情報通知

書が発行されなくなるので、注意が必要です。

連絡先電話番号は、昼間でも通話可能な電話番号を記載するようにしましょう。

⑤添付書類

「登記原因証明情報・住所証明情報・評価証明書」と記載します。

「登記識別情報の通知を希望しません」は基本的にチェックを外しておきましょう。

登記識別情報は従来の権利証に代わるもので、不動産の売買や抵当権設定に必要なものです。

通知を受けなかった場合、後日再発行することはできませんので、特別な理由がない限り通知を受け取ることをおすすめします。

⑥申請日と管轄法務局

法務局へ申請を行った日と、不動産を管轄する法務局名を記載します。

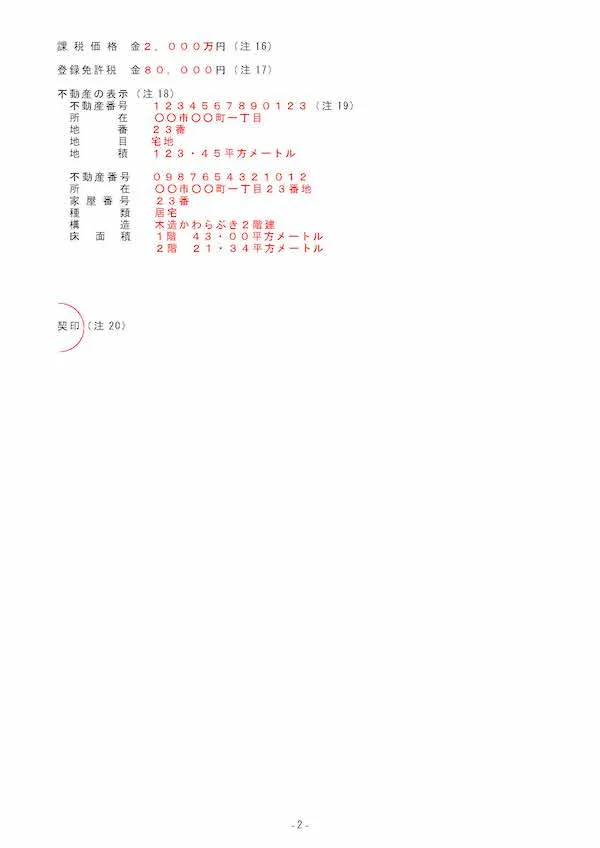

⑦課税価格と登録免許税

課税価格は毎年4~5月に送られてくる固定資産税課税明細書に記載されている「価格」もしくは「評価額」を転記します。

登録免許税は上記で記載した「価格」もしくは「評価額」の0.4%です。

たとえば、評価額が500万円だった場合は0.4%で2万円となります。

⑧不動産の表示

登記事項証明書から所在・地番・地目・地積・(建物がある場合は)床面積を転記します。

登記事項証明書に記載されている不動産番号を明記すれば、以上の4項目(5項目)を省力可能です。

相続登記申請書の書き方で間違いやすいポイント

相続登記申請書に記載漏れや誤りがあると、更生登記の申請を別途行わなければならず、二度手間になってしまいます。

ここでは、相続登記申請書の書き方で間違いやすいポイントをみていきましょう。

誤字脱字や押印漏れ

住所や氏名を間違えていたり、押印が漏れていたりするケースです。

相続登記申請書の押印箇所は、相続人(申請人)の氏名後ろです。

特に相続人が多い場合は見落としやすいので、よく確認するようにしましょう。

不動産番号の記載ミス

登記事項証明書に記載されている不動産番号を記載すれば、所在・地番・地目・地積・(建物がある場合は)床面積の記載を省略することができます。

しかし不動産番号そのものを間違えてしまうと、書類不備になってしまう可能性があります。

不動産番号は、登記事項証明書の右上にある13桁の番号です。

よく確認して、誤りのないよう転記しましょう。

登録免許税の計算間違い

登録免許税は、固定資産税課税明細書に記載されている「価格」もしくは「評価額」の0.4%と定められています。

たとえば評価額1,000万円の不動産であれば計算式は「1,000×0.004=40,000」です。

誤りがないよう、数字を確認しながら計算しましょう。

添付書類のミス

申請書に添付する書類の不足や間違いによって、「補正通知」が届くことがあります。

たとえば以下のように添付書類が間違っていた場合です。

- 住所の番地表記が住民票と一致していない

- 評価証明書が古い年度のものだった

補正対応のために再訪問が必要となるため、時間的なロスが大きくなってしまいます。

初回提出時に添付書類に間違いがないかチェックをしっかりとしておきましょう。

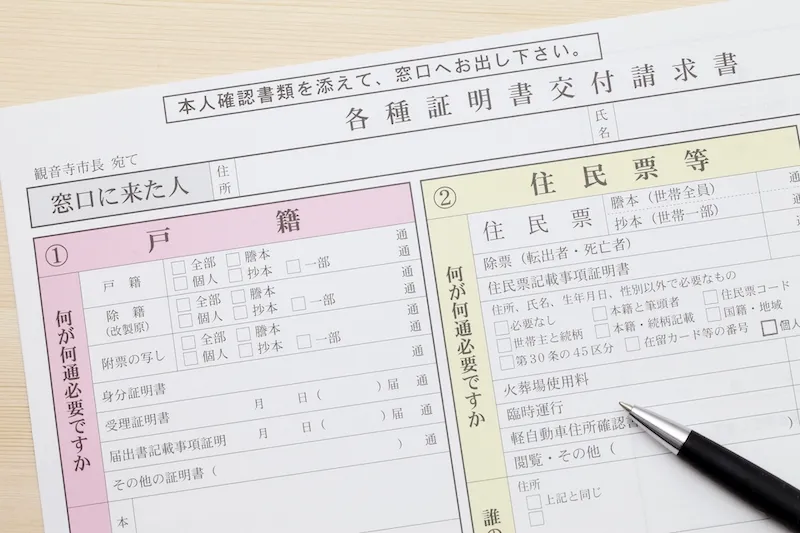

相続登記申請書に添付する必要書類

相続登記には、申請書とともに以下のような書類が必要です。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本・コピー)

- 被相続人の住民票の除票(原本・コピー)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産を取得する人の住民票(原本・コピー)

- 相続する不動産の固定資産評価証明書(原本・コピー)

- 相続関係説明図

- 返送用切手と封筒

またどのような相続なのかによって、以下のように追加で必要な書類があります。

| 遺言書による相続の場合 | ・遺言書(原本・コピー) |

|---|---|

| 遺産分割協議書による相続の場合 | ・遺産分割協議書(原本・コピー) ・相続人全員の印鑑証明書(原本・コピー) |

戸籍謄本等は原本を提出するのが基本ですが、相続関係説明図を提出しておけば、原本を返却してもらえます。

相続関係を分かりやすく説明するのに便利なものなので、作成しておくと良いでしょう。

参考記事:相続不動産の登記に必要な書類とは?ケース別の書類一覧や注意点を解説

相続登記申請書の提出方法と提出先は確認必須

相続登記を行うのは、対象となる不動産を管轄する法務局です。

法務局は各都道府県にあり、そのなかで出張所が点在しています。

管轄内であれば出張所でも手続可能なので、最寄りの法務局を選ぶと良いでしょう。

書類の提出方法は、以下の3通りがあります。

- 直接窓口で提出する

- 郵送で提出する

- オンラインで提出する

電子証明書付のマイナンバーカードを持っていれば、オンライン申請も選択できます。

なお、郵送の場合は、「法務局◯◯出張所 登記受付係 宛」とし、角2封筒に「登記申請書在中」と朱書きして送りましょう。

相続登記申請書の書き方でプロのサポートを受けるべき人

相続登記申請書の作成は、ある程度事務作業に慣れている方であればさほど難しいものではありません。

しかし、書類の記載ミスや書類不備があると、更正登記(提出した内容を訂正する手続)を再度行わねばならず二度手間になってしまうことも。

- 書類作成の時間が取れない人

- 相続関係が複雑な人

- 相続不動産が遠隔地にある人

このような条件に当てはまる方は、プロのサポートを受けることを検討しましょう。

書類作成の時間が取れない人

相続登記申請書の作成に欠かせない必要書類の収集や、戸籍を読み解く作業はじっくり腰を据えて取り組まなければならない作業です。

また、役所や法務局とのやり取りは平日が中心になるため、仕事や家事で平日の時間が取れない方には負担が大きい面も。

書類作成の時間を取るのが難しい人は、専門家に依頼することを検討したほうが良いでしょう。

相続関係が複雑な人

被相続人(亡くなった人)が養子縁組をしている場合や、複数の結婚歴があると自分たちが把握していない相続人が存在する可能性があります。

正確な相続関係を把握するためには、被相続人の出生から死亡までの記録が記載された戸籍謄本を読み解いていかなければなりません。

また、もし知らない相続人が出てきた場合、自分たちだけで連絡を取って相続に関する話し合いをするのは心理的にハードルが高いものです。

専門家に依頼すると書類収集の代行や戸籍の調査だけでなく、相続人とのスムーズなやり取りについてもサポートを受けられます。

相続関係が複雑な人は、早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。

相続不動産が遠隔地にある人

相続登記は、対象となる不動産を管轄する法務局で行います。

遠隔地にある場合は郵送やオンラインで申請する方法もありますが、かなりの時間と手間が必要です。

また、不動産が複数ある場合も、それぞれを管轄する法務局で相続登記を行わなければなりません。

専門家に依頼すれば書類収集から相続登記まで代行してもらえるので、時間や手間を大幅に節約することができます。

相続登記申請書の書き方で困ったときは誰に聞けばいい?法務局・専門家・相談先の選び方

相続登記申請書の書き方を相談する先として、法務局と専門家のどちらを選べば良いのでしょうか。

ここでは、それぞれのメリットとデメリットについてみていきましょう。

法務省のウェブサイトを確認する

法務局に相談する前にまずチェックしたいのが、法務局のウェブサイトです。

自分で相続登記を行う人向けのハンドブックが公開されています。

相続登記申請書のテンプレートや記載例も掲載されているので、ある程度の情報は得られるでしょう。

ただ、法務局のウェブサイトは情報が点在しており、必要な情報を探し出しづらいというデメリットも。

法務局では、相続登記の無料相談会を実施していることもあります。

こちらも法務局のウェブサイトや、対象となる不動産を管轄する法務局に問い合わせてみると良いでしょう。

ただし、この無料相談で相談できるのは具体的な書類の作成方法のみです。

書類の収集方法や相続人同士のトラブルといった、個別の事情や法律に関する相談には対応していないので注意しましょう。

総合的なサポートなら司法書士がおすすめ

相続登記をサポートしてくれる法律の専門家としては、司法書士や弁護士が挙げられます。

弁護士は法律業務全般を行うことができますが、登記業務を代行するケースはあまり多くありません。

ただし、相続人同士で既にトラブルが起きており、訴訟に発展しそうなときは最初から弁護士に依頼するのもひとつの方法です。

そうでない場合、登記業務の実務は司法書士が行うのが一般的です。

司法書士は書類の収集から登記の代行まで、相続全般をサポートする法律の専門家です。

費用面でも司法書士のほうが費用が安いことが多いため、相続全般の総合的なサポートを依頼するなら司法書士がおすすめです。

参考記事:司法書士に相続相談できる内容とは?費用相場や探し方を詳しく解説

相続登記申請書の書き方が不安な方はプロに相談する方法もおすすめ!

相続登記申請書の作成は聞き慣れない言葉が多いだけでなく、さまざまな書類を集める必要があります。

また、相続後の土地の活用についてもどうしようかとお悩みの方も少なくありません。

静鉄不動産は地域密着型の不動産会社として、数多くの方の土地活用をサポートしてきました。

そんな不動産に強みを持つ静鉄不動産と専門士業が連携しワンストップの相続サポートサービスを提供しているのが、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターです。

静鉄不動産がこれまで培ったノウハウと相続のプロフェッショナルが連携して、お客様の相続のお悩みごとを解決いたします。

相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ